2025年秋にデビューしたブランド「SOÉJU k(ソージュ k)」。そのローンチを記念したイベントでは、訪れた業界関係者の方々が思い思いに試着を楽しむ、和やかな光景が広がりました。

新たなスタートを切ったSOÉJU kについて、デザイナーの森下公則氏と、ソージュ代表の市原明日香が、ジェンダーを超えた心地よい服づくりへの思いを語ります。

共感から始まった、“リアルな服”づくり

市原:改めて完成したコレクションを前にして、実際に着る人はどんな方を思い浮かべますか?

森下:インテリジェンスのある方、でしょうか。仕事を一生懸命頑張っていて、ファッションに興味はあってもなかなか時間がない。嫌いじゃないけど、生活の中心ではない。そういう方たちのための服、ですよね。そして、パートナーやご家族とシェアすることもできる。このイメージは、最初にお話をいただいた時から変わっていません。

市原:私たちが目指す「心地よい服」づくりで、新しい地平線を目指したいと思い、今回お声がけさせていただきました。引き受けてみようと思われた理由は何だったのでしょう?

森下:僕はもともと“リアルな服”が好きなので、まずそこで考えが合致しました。あとは、売り方が全く違うので、とても興味があったんです。「どういう人が、どうやって服を作って、売っているんだろう?」というところに、まず一番の関心がありましたね。

市原:森下さんがファッションデザイナーになられた背景には、着る人への興味があったのでしょうか?

森下:あまり意識したことはないですが、作るプロセスそのものが好きでした。技術を学ぶことが好きで、できることが増えていくのが嬉しかったんです。技術を身につけることと、出来上がった服と向き合うことは、また少し違う感覚のような気がします。

市原:当時は、着る人やデザインというよりも、技術への探求心が強かったんですね。

森下:そうですね。ただ、ちょうど既製服が広まり始めた時代でした。それまでメンズはオーダーメイドが主流だったので、時代の流れと共にファッションが注目されていく、そのうねりのようなものを肌で感じていました。作ること自体も楽しかったですし、そうした環境に身を置くことも楽しかった。その両方ですね。

市原:そこからご自身でデザイン画も描かれるようになり、商業的なものから作品的なものへと、服への捉え方が変わるタイミングはありましたか?

森下:僕が師事した加藤和孝先生(※)は、ファッションショーでコレクションを発表するデザイナーでしたから、『流行通信』などの雑誌を賑わせる華やかな世界が身近にありました。「発表されない服はファッションじゃない」という意識が強かったです。

その後、デザインが激しくなっていった時代を経て、人々の関心が外見から内面、つまりコンフォートでシンプルなものへと移っていきました。でも、キャリアの初めは、今までにない新しいもの、変わったものを生み出すことこそが“ファッション”でした。

市原:一着一着を大事にする気持ちと、時代に合わせて新しく塗り替えていくという考え方は、両立するものなのでしょうか?

森下:魂を込めて服を作る。そこは一貫して守らなければいけないと思っています。それは作品でも、多くの人に届けるものでも、向き合い方は同じです。

※テット・オム 創業者 加藤和孝氏

森下 公則(もりした きみのり) 東京でキャリアをスタートさせ、日本企業の数々のブランドのデザイナーを務める。2003年、自身のブランド「kiminori morishita」をスタートさせ、東京コレクションに参加した後、2007年よりパリコレクションに参加。「kiminori morishita」のコレクションは20カ国70店舗以上のメインストアで販売される。2009年1月に自身の会社、「kiminori morishita garments lab inc.」を設立。新ブランド「08sircus」を2010SSよりパリのメンズコレクションで発表。2012年よりウィメンズの展開をスタート。2016年、初のフラッグシップショップ 、「08book」を羽根木のアトリエにオープン。2025-26AWコレクションより「kiminori morishita」を再スタートさせる。

オールジェンダーのための服づくりとは

市原:男性と女性の両方に着てもらうために工夫されたことはありますか?

森下:身体のつくりにはどうしても男女差があるので、パンツは特に難しいです。着る人の欠点になってしまうか、チャームポイントになるか、大きな分かれ目になりますから。サイズだけで対応するのも難しい。ただ、肩にふわりと羽織れるようなトップス類は、両立しやすいと思います。

市原:数年前からメンズの服を女性が着ることは、一般的になってきました。メンズの服を女性が着ることと、SOÉJU kのような「両方が着られる服」は、やはり違うものですか?

森下:全然違いますね。メンズの服を女性は着られますけど、女性的な服を男性はあまり着ないので、ウィメンズに寄りすぎないような工夫が必要になります。それは、作り方でカバーできる部分と、できない部分があります。

市原:少しゆとりを持たせることが、その境界を曖昧にするポイントなのでしょうか。

森下:生地の分量感や落ち感で表現するのが、一番やりやすいんじゃないかなと思います。

市原:テーラードの服においてはどうでしょうか?

森下:テーラードの基本は、やはりメンズのスーツです。でも、スーツは女性の身体の立体感を消してしまう側面もありますよね。目指しているゴールが違うので、本来はスタート地点から変わるのですが、SOÉJU kではあえて両方が着られるように作っています。中の硬い芯を抜くなどの工夫をしつつも、メンズの仕立ての基本はしっかりと反映させて、テーラードを得意とする工場にお願いしました。

市原:森下さんは、デザイン画の時点から細かく描き込まれていますよね。

森下:メンズの服って、こだわるところがウィメンズほど多くないんです。だから、裏側までしっかりデザインするのがメンズ服の出発点でもあります。オーダースーツの裏地にこだわる文化も、その延長ですよね。「こだわり」とは「手間をかけること」。それがメンズ服のベースになっているんです。

市原:こだわり抜くことが、愛着が湧いたり、長く着続けたいという気持ちにつながっていくのでしょうか。

森下:服の完成度が高くなった結果として、着る人の満足度が上がると思うので、細部にこだわることは、その方法の一つです。でも、それだけではないですよね。やっぱり、総合的に価値の高いものへ仕上げる、というのがキーワードだと思います。

市原明日香(いちはらあすか)モデラート株式会社 代表取締役。1976年福島県生まれ。東京大学教養学部卒。2児の母。アクセンチュア株式会社で3年間経営コンサルティングに従事、ルイ・ヴィトンジャパン株式会社にて4年間CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)に従事。息子の看病、フリーランスの期間を経て、2014年12月にモデラート株式会社を設立。

自分のカラーを貫くことがスタイルになる

市原:森下さんご自身が、日常で大切にしているスタイルはありますか?

森下:僕は「楽」なのが好きなんです。それはつまり、好きな服だけを着るということ。他の人にも「おしゃれになるには?」「センスがいいってどういうこと?」ってよく聞かれるんですけど、一旦そういう考えは置いておいて、自分のカラーを貫いていると、その人らしさが出てくるじゃないですか。それが、その人なりのスタイルになる。僕はそれでいいと思っている節があります。

ワードローブの中に色々なものがある人もいれば、同じようなものばかりでもいい。どちらが良いというわけではなくて、自分の好みを通すほうが、きっと楽ですよね。

ファッションの世界にいるので人よりはたくさんの服を着てきたと思いますが、結局、いつも手に取ってしまうものは一緒なんです。「会社と家で、いかに楽に過ごせるか」が僕の軸になっています。

市原:森下さんにとって「着心地」とはなんでしょうか?

森下:たとえ肌触りが良くなくても、見た目をすごく気に入ってしまったら、それは気持ちがいい。サイズが大きくても小さくても、本人が納得しているなら、それでいいと思います。

例えば、真っ暗闇で袖を通して「これは好きか、嫌いか?」と問われたら、肌触りや重さで判断しますよね。それは一人一人の好みによって変わる。ファッションは、直接的な肌触りや、動いた時の感覚によって、心地よさが変わってくるんです。

市原:生地をたくさん使って服が重くなったとしても、その分量感がその人に似合うのであれば、それも「着心地の良さ」の一つだと。

森下:そうですね。

シンプルな服だからこそ、ごまかしが効かない

市原:森下さんがディレクションする「08book」に置かれた家具からも、美意識を感じます。これまでの環境が影響しているのでしょうか?それとも直感ですか?

森下:ここの空間にあるものは、基本的に「08sircus」というブランドの美意識を形にしたものです。「08sircus」を着るような人は、こういう空間にいるだろう、というイメージを反映させています。個人の好みというより、ブランドの視点を優先していますね。

市原:クリエイターの方は、好き嫌いがはっきりしていて、それがクリエイションにつながっているのかな、と思っていました。

森下:僕の場合は、あまりないですね。パリコレでショーを4シーズンやりましたが、周りからは「4回とも違うブランドみたいに見える」と言われたこともありました。同時に違うブランドをデザインすることもありますし、今回のSOÉJU kもそうですよね。意外とできてしまうんです。

市原:少し大げさな言い方かもしれませんが、ご自身の中に絶対的な線引きのようなものはあるのでしょうか。

森下:例えば「kiminori morishita」なら一人称が「僕」なので僕が決めますが、SOÉJU kの場合は、チームの皆さんに質問します。そして、その反応を僕なりに感じ取る。着た時にどう感じているんだろう、とか、袖を通した時の表情とか。できるだけ多くの人の意見を聞いたほうがいいと思っているんです。

市原:森下さんのクリエイションは、アートというよりも、科学的なアプローチを感じます。

森下:それは、ジル・サンダーさんと一緒に仕事をさせてもらった経験が大きいですね。彼女の服の作り方にすごく影響を受けました。多様な体型の人に試着してもらい、意見を聞いて、どう改善すればいいかディスカッションするんです。

「シンプルな服はこうあるべきだ」と彼女は言っていました。シンプルになればなるほど、ごまかしが効かない。だから、細かいところまで気にする必要があるんだ、と。

市原:最後に、SOÉJU kで挑戦してみたいことを教えてください。

森下:SOÉJU kは、お店を持たない、特殊な“村”のような存在だと感じているところがあります。そこでパッと思い浮かんだのは、ファッションショーですね。

ショーは、「実はこんなブランドがあったんだ」ということをリアルに知らせてくれる力があります。「私たちは、ここにリアルに存在しているよ」と、示してみてもいいかもしれませんね。

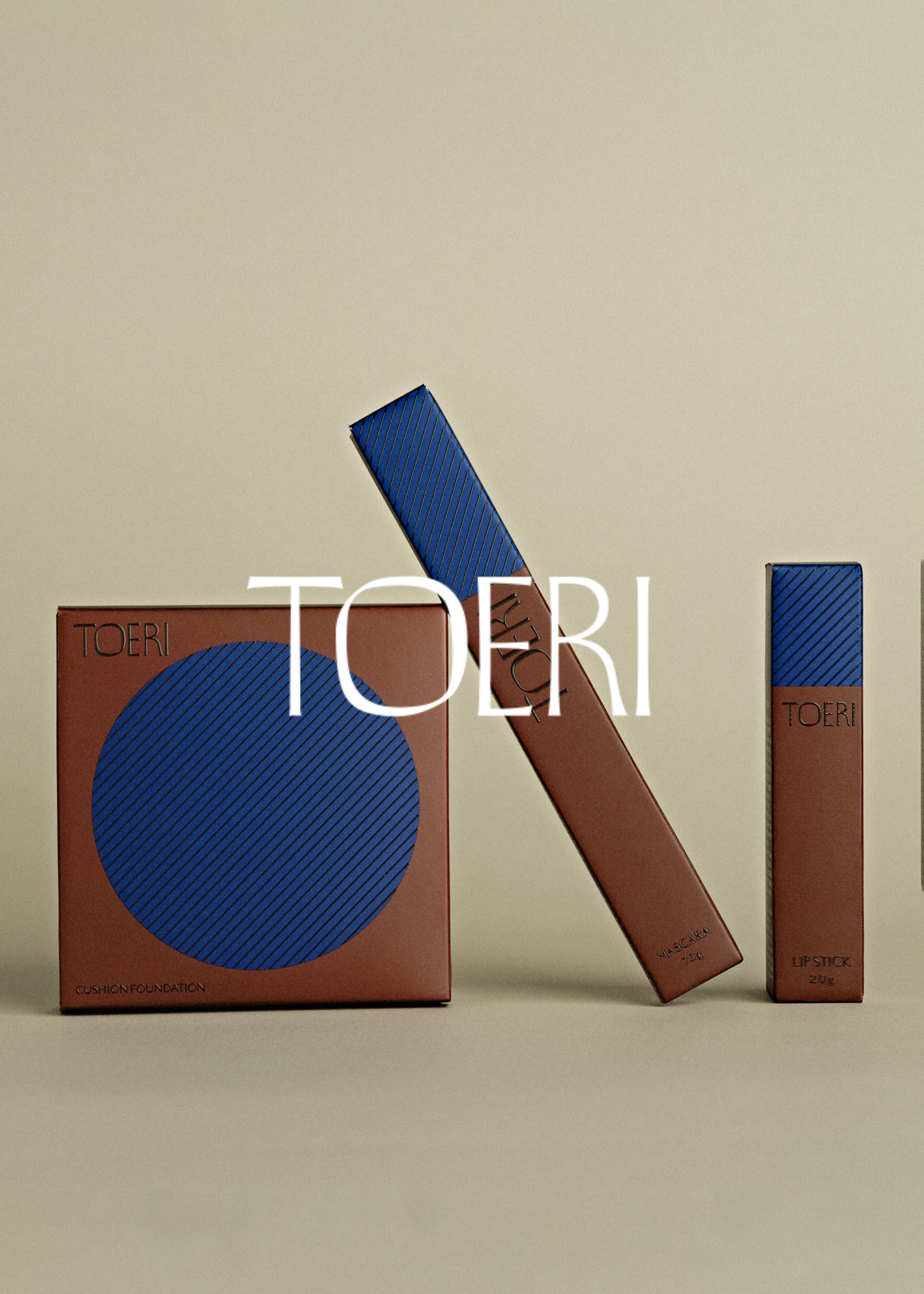

森下公則氏のアトリエ。壁に立てかけられているボードには緻密に描き込まれたデザイン画が並んでいます。